【労災保険】障害補償給付について社労士が解説

業務中や通勤途中に発生したケガや病気が原因で

治った後も身体に障害が残ってしまったときに受けられるのが

「障害補償給付」や「障害給付」です。

今回は、労災保険における障害(補償)給付の内容や

請求方法について、わかりやすく解説します。

1. もらえる保険給付は?

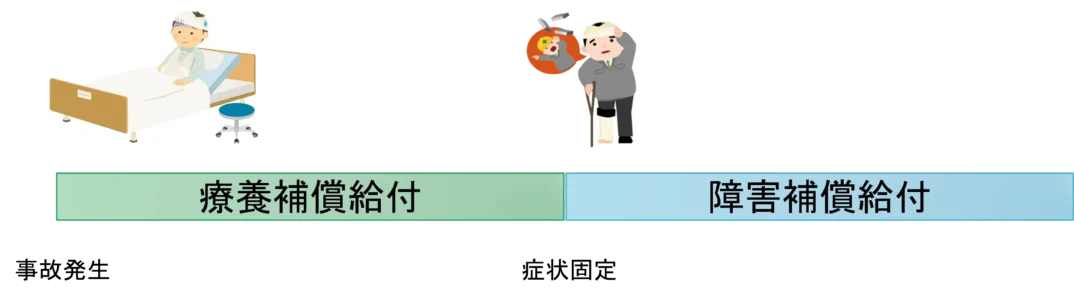

労働災害や通勤災害によって負ったケガや病気が治った後に一定の障害が残った場合

以下の給付が支給されます。

- 業務災害の場合:障害補償給付

- 通勤災害の場合:障害給付

障害の重さによって、給付の種類も異なります。

| 障害等級 | 給付の種類 |

|---|---|

| 第1級〜第7級 | ・障害補償年金(または障害年金)・障害特別支給金(一時金)・障害特別年金 |

| 第8級〜第14級 | ・障害補償一時金(または障害一時金)・障害特別支給金・障害特別一時金 |

※「障害特別支給金」はすべて一時金です。

また、障害等級が第1級または第2級で、胸腹部臓器・神経系統・精神の障害があり

現に介護を受けている方は、別途介護補償給付(または介護給付)を受けることも可能です。

2. 「治ったとき」とは?

労災保険の分野で言う「治った」とは

医学的にこれ以上の治療効果が期待できない状態=症状固定を指します。

たとえば、リハビリをしたが、腕の可動域に制限が残っても

それ以上回復が見込めないと医師が判断すれば「治った」とされます。

したがって、症状が残っている場合でも、医療効果が期待できない場合には

労災保険では症状固定として、療養補償給付を支給しません。

この「症状固定日」が、給付の支給や請求の起算点になるため

非常に重要な日となります。

3. 支給月は?

障害補償年金が支給される場合、症状固定日の翌月から支給が開始されます。

年金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)にまとめて支給されます。

老齢年金の支給月と同じです。

また、障害等級が1〜7級で障害補償年金を受給することになった方は

一度だけ前払いを受けることも可能です。

まとまった資金が必要な場合は、前払い制度の活用も検討してみてください。

4. 請求方法は?

障害(補償)給付を受けるには、以下の書類を労働基準監督署へ提出する必要があります。

必要書類:

- 支給請求書

- 業務災害の場合:様式第10号

- 通勤災害の場合:様式第16号の7 - 診断書(医師または歯科医師の記入)

- 本人確認書類(個人番号を記載するため)

※「障害特別支給金」の申請は

原則として障害補償給付の請求と同時に行うことになっており、様式も同じです。

また、介護補償給付を希望する場合は、別途請求書が必要になります。

注意点:

障害補償等給付は、傷病が治った日の翌日から5年以内に請求しないと、

時効により請求権が消滅してしまいます。忘れず早めに手続きを行いましょう。

まとめ

障害補償給付は、後遺症が残った労働者やそのご家族にとって

生活を支える大切な制度です。

請求には専門的な知識も必要になることが多いため

手続きに不安がある方は、ぜひ社労士にご相談ください。

労災でお困りの方、障害補償給付について詳しく知りたい方は

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

社労士が解決いたします

給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。

開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。

ぜひお問合せください